法多山尊永寺

遠州三山の一つ、尊永寺は、一般には「はったさん(法多山)」呼ばれ、厄除観音で信仰を集めています。戦国時代には駿河国駿府(現静岡市)の今川氏から寺領13町7反余(約13.6ha)の安堵を受け、天正18(1590)年には豊臣秀吉からは205石の寺領が認められた、歴史的にも地域を代表するお寺です。

尊永寺の文化財

- 仁王門(国重要文化財)

- 金銅五種鈴(国重要文化財)

- 黒門(袋井市指定文化財)

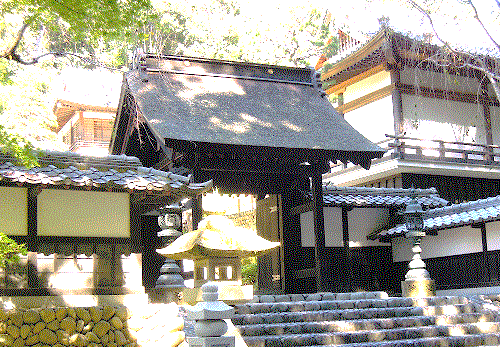

仁王門

法多山を訪れる際は、入口の仁王門(国指定重要文化財)にも注目してみてください。門は組物などに室町時代末期の特色を残しており、屋根はこけら葺です。「法多山」の山号を記した額を掲げ、寛永17(1640)年(江戸時代の初めごろ)の棟札が残されています。

平成20年には、昭和44年以来となる屋根の修繕が行われました。定期的に日光や風雨で痛んでしまった部分を取り換えることで、建物を守っています。

仁王門

金銅五種鈴

五種鈴

密教修法において諸尊を驚覚し歓喜させるために鳴らす鈴で、独鈷鈴、三鈷鈴、五鈷鈴、舎利鈴、宝塔鈴の五口を一組としています。

把分と鈴身は共通の意匠で、把分中央に縦長楕円の重瞼鬼目を六個表し、鬼目部の上下の蓮弁帯は、間弁付きの八葉素弁で、2本の素文紐に挟まれた連珠文で約されています。弁先には丸みがあり、弁の中央縦に緩く稜線を表すとともに、蓮肉の周縁に刻線と連珠文で蘂を表わしています。鈴身は無文で肩がやや張り、側面は直線的で突線などの装飾は無い素文鈴だが技巧に走らず荘厳化に成功しています。

黒門

黒門

重要文化財仁王門から本尊を祀る本堂へと延びる東西方向の参道に向けて南面して建つ正法院の正門です。正法院は法多山一山を構成する四坊八院の一つで、学頭坊として一山の学事を掌る寺院です。近世後期には一山の経営と修繕を担ってきた坊・院の衰退が顕在化し、明治政府が発した神仏分離令によって、四院八坊は、それまで院主坊だった一乗院と学頭坊(正法院)のみとなり、明治9年(1876)に正法院が尊永寺を名乗り一寺一院とすることで法灯は継承されました。

尊永寺についてもっと知りたい

以下のパンフレットにて紹介しています。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課文化財係

〒437-1102

静岡県袋井市浅名1028

電話:0538-23-9264

メールアドレス:syougai@city.fukuroi.shizuoka.jp

- みなさまのご意見をお聞かせください(生涯学習課)

-

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

更新日:2022年07月05日