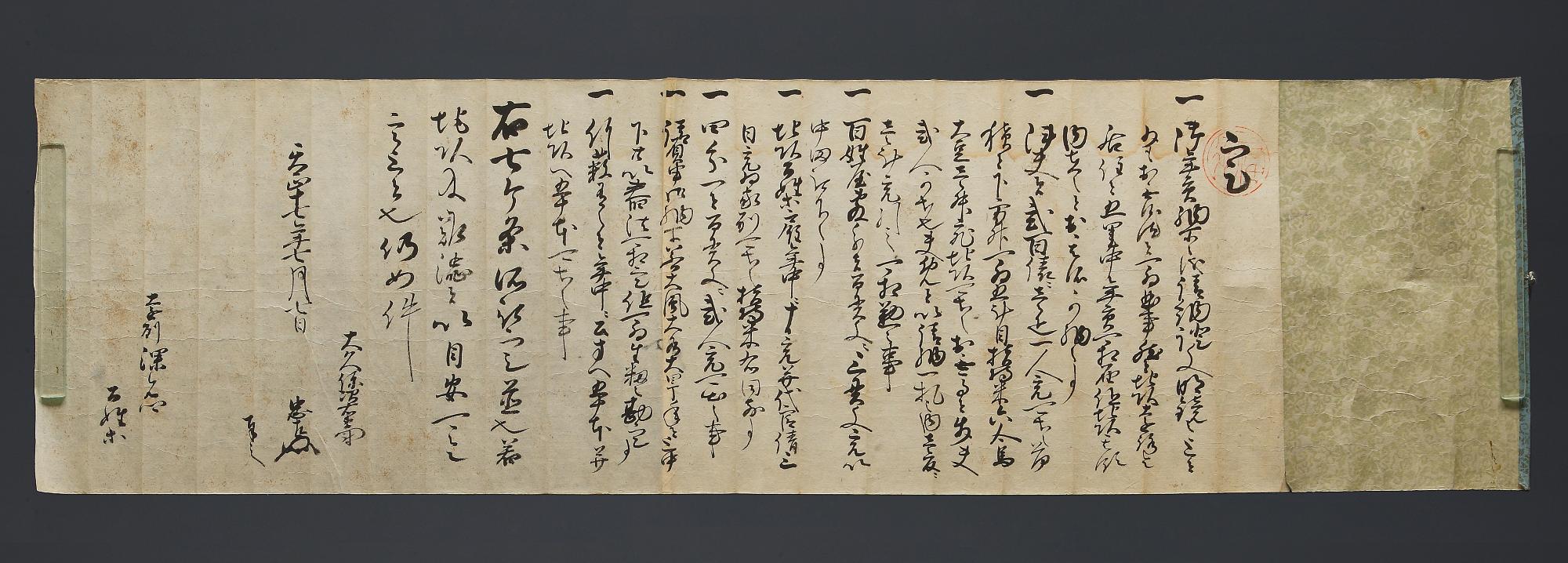

徳川家七ヶ条定書

袋井市指定文化財古文書

「徳川家七ヶ条上書」は、「遠州深見郷」にあてて出されたもので、昭和58年(1983)12月22日に、袋井市指定文化財古文書に指定されています。

徳川家康の所領支配に関わる文書

七ヶ条定書は、徳川家康が、遠江・駿河・三河に加え、甲斐と信濃の一部を領有していた、「五ヵ国領有」と呼ばれる頃に出したものです。

天正17年(1589)2月から翌年1月にかけて、領地全体で実施した五ヵ国総検地の後に、検地が済んだ地域に、検地担当者が交付した、納税の基準などを示した定書です。

この五ヵ国総検地(と、その後の七ヵ条定書交付)は、五ヵ国領有時代の家康にとって最大の施策の一つとも言われ、全所領の把握を一気に進めたものと言われています。

現在、七ヶ条定書は、遠江77通、駿河31通、三河12通、甲斐14通の計134通が残っています(信濃のものはまだ見つかっていません)。

袋井市内に関係するものは、16点が知られています。

七ヶ条定書の内容

七ヶ条定書の内容を要約すると以下のとおりです。

- 領主が遠くに居住している時は、その距離が5里以内なら百姓が年貢を運ぶこと。

- 陣夫役の規定。200俵ごとに馬1匹・人足1人。馬のエサである大豆と人足の扶持米は領主の負担とすること。

- 百姓屋敷の年貢は、田んぼの等級3等級の内の2番目、中田を基準に計算して、3%を免除すること。

- 領主が百姓を雇う場合は年に10日、代官雇は年に3日とすること。

- 四分一役(人足役の一種)は、検地の査定額100貫文につき2人出すこと。

- 大風・大水・大旱の年はそれに応じて年貢を考える。

- 竹藪を所有している者は、家康と領主にそれぞれ年50本ずつ出すこと。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課文化財係

〒437-1102

静岡県袋井市浅名1028

電話:0538-23-9264

メールアドレス:syougai@city.fukuroi.shizuoka.jp

- みなさまのご意見をお聞かせください(生涯学習課)

-

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

更新日:2022年07月14日