国民健康保険税の税率(額)の改定

国民健康保険は、農業者や自営業の方など、他の医療保険に属さない人すべてを被保険者としています。このため、高齢化や産業構造の変化、医療保険制度の改正(社会保険への移行)などの影響を受けて、高齢者割合は年々増加し、被保険者の多くを占めていた農業者や自営業者は減少、さらに無職者・非正規雇用者等が多くなるという課題を抱えています。

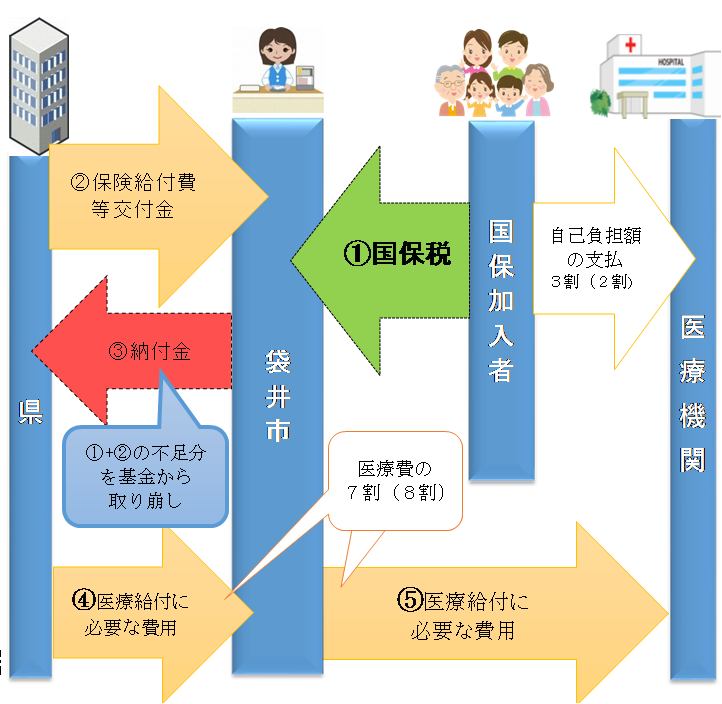

このような情勢の中、国民皆保険制度のセーフティネットである国民健康保険の運営を安定させていくため、その運営単位を「市町村単独」から「都道府県と市町村との共同運営」とする制度改革を平成30年度に行いました。

この改革により、県は、国民健康保険の事業運営の財源確保のため、毎年度、県内全35市町から国民健康保険事業費納付金(以下「納付金」という。)を徴収し、保険給付の費用に充てています。また、その納付金を算定する際、市町が徴収すべき国民健康保険税(以下「国保税」という。)の標準的な水準を表す税率(額)として、標準保険料率を公表しています。

しかしながら、現状、被保険者(国保加入者)が支払う国保税は、各市町において決定しているため、賦課方式及び税率(額)に差異が生じています。県では、県内全市町の国保税の保険税率(額)の一本化を目指しており、本市においても、県が示す賦課方式に合わせていく必要があり、令和4年度から令和6年度までの3年間で国保税の賦課方式及び税率を改定しました。

制度改革以降の仕組み

国民健康保険の運営について

平成30年度から、県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指しております。

|

運営のあり方 |

県が、市とともに国保の運営を担う 県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 県が、県内の統一的な運営方針としての国保運営指針を示し、市町が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進 |

|---|

| 県の主な役割 | 市町の主な役割 | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 財政運営 | 財政運営の責任主体 ・市町ごとの国保事業費納付金を決定 ・財政安定化基金の設置・運営 |

・国保事業費納付金を県に納付 |

| 2 | 資格管理 | ・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 (注意)3と4も同様 |

・地域住民と身近な関係の中、資格を管理 (資格確認書等の発行) |

| 3 | 保険料(税)の決定(賦課・徴収) | ・標準的な算定方法等により、市町ごとの標準保険料率を算定・公表 | ・標準保険料率等を参考に保険料率を決定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |

| 4 | 保険給付 | ・給付に必要な費用を、全額、市に対して支払い ・市町の行った保険給付の点検 |

・保険給付の決定 ・個々の事業に応じた窓口負担減免等 |

| 5 | 保健事業 | ・市に対し、必要な助言・支援 | ・保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 (データヘルス事業等) |

なぜ保険税率(額)を改定するのか

袋井市の国民健康保険税率(額)は、平成20年度から令和3年度まで据え置いておりました。

その間、高齢化社会の進展や医療技術の高度化等に伴い一人当たりの医療費は増加する一方、国保加入者数の減少により税収は下がっており、このままでは将来的な制度維持、運営に支障が出ることが予想されます。

現行の本市の国保税は、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の4方式で計算されており、県の国民健康保険運営方針に定める賦課方式との差異を埋めるため、令和6年度から「資産割」と「介護平等割」を廃止しました。

この記事に関するお問い合わせ先

- みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)

-

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

更新日:2024年12月02日