後期高齢者医療制度で受けられる給付について

後期高齢者医療制度の給付の仕組みについて

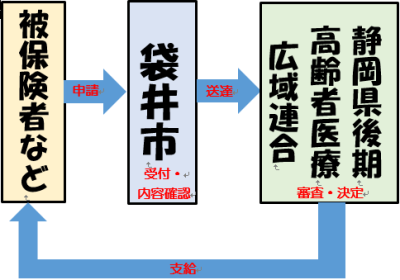

後期高齢者医療制度では、下図のような仕組みで給付の支給を行っています。

- 被保険者などから袋井市に給付の支給の申請をします。

- 袋井市ではその申請書を受け付け、内容を確認のうえ、制度の運営主体である静岡県後期高齢者医療広域連合に送達します。

- 広域連合では申請書が到着したら、その内容を審査のうえ、支給を決定します。

- 給付の支給が決定したら、広域連合から被保険者などに決定通知の送付や決定額の振り込みが行われます。

自己負担割合が2割の方への配慮措置の終了について

令和4年10月1日から後期高齢者医療被保険者の自己負担割合に「2割」が新設されたことにより、自己負担割合が2割と判定された被保険者の方には、配慮措置が行われてきました。

その内容は、令和4年10月診療分から、外来治療のみ、1割の自己負担額と2割の自己負担額の増加額が3,000円に抑えられるよう調整するため、3,000円を超えた金額については、後日、高額療養費として返金するというものです。

この配慮措置は、当初の予定どおり、令和4年10月から3年間となる令和7年9月診療分をもって、終了となります。

|

1か月の医療費(10割)が40,000円(2割の自己負担額が8,000円)の場合

2-1=4,000円→自己負担割合が1割から2割に増えた場合の影響額…3 3-配慮措置の増加額上限3,000円=1,000円 この計算例の場合、配慮措置として、1,000円が返金されていました。 |

令和7年10月診療分からは、この配慮措置における高額療養費での返金が終了するため、外来診療のみの場合、1か月18,000円の自己負担限度額に達しない限り、高額療養費は該当しなくなります。そのため、配慮措置で返金されていた高額療養費があった場合は、その分だけ、令和7年10月診療分から最終的な自己負担額が増加することとなります。

また、高額療養費は事後に自己負担限度額を超えた金額を払い戻す制度であるため、配慮措置が終了しても、医療機関などの窓口での自己負担額は変わりません。これに加え、高額療養費は、早くて受診月の3か月後の末日に支給されることとなっておりますので、高額療養費の支給額に影響が出始めるのは、令和8年1月末以降の支給分からですので、ご承知ください。

※ この配慮措置が適用されていたのは、自己負担割合2割の被保険者の方のみであるため、自己負担割合が1割または3割の方は、配慮措置の影響は全くありません。

後期高齢者医療制度で受けられる給付の概要と申請方法について

後期高齢者医療制度で受けられる給付は、次のとおりです。それぞれの概要と申請に必要な持ち物は、下記リンクからご確認ください。申請先はすべて共通です。申請書は申請先で作成しますが、お急ぎのときは、この様式・リンク集の様式をご利用ください。

また、75歳に年齢到達して後期高齢者医療制度に加入された方に対しての注意事項は、別のページで記載していますので、同様に様式・リンク集からご確認ください。

なお、給付を受ける原因が、交通事故などの相手方がいる事故などである場合は、申請時に必ずお申し出ください。

申請先

- 市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)

- 浅羽支所・市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)

申請にあたっての注意事項

- 申請はすべて被保険者本人の氏名での申請、振込先はすべて被保険者本人名義の口座となります。本人以外の名義の口座に振り込みたいときは、委任状の添付が必要です。また、成年後見人などの法定代理人が申請する場合は、その登記事項証明書の写しの添付が必要です。

- 被保険者がお亡くなりになったあとに、その被保険者分の給付を申請するときは、あらかじめ提出した相続人代表者に関する届の相続人と届出口座の内容を記入してください。

- 給付を受けられる期間は、2年間です。その期間が過ぎると時効により申請ができなくなります。

- 給付の申請にあたっては、申請者の後期高齢者医療保険料の納付状況を確認していますので、保険料は納期限までに納付しましょう。

療養費

被保険者が医療費の全額を病院などの窓口で支払ったとき、その支払った金額から一部負担金相当額を除いた金額を払い戻します。療養費に該当する代表的なものは、次のような場合です。

- コルセット(補装具)を作成した場合

- 旅行中など緊急でやむを得ない事情で保険証を提示できずに病院などにかかった場合

- 自己負担割合が1割にも関わらず、3割又は2割の自己負担額を病院などで支払った場合・自己負担割合が2割にも関わらず、3割の自己負担額を病院などで支払った場合

持ち物

1から3で共通で必要なもの

- 資格確認書

- 被保険者名義の口座の口座番号が分かるもの(通帳など)

- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

- 領収書

1のみに必要なもの

- 医師の意見書

- 靴型装具の場合、装具の写真

2のみに必要なもの

- 診療報酬明細書(レセプト)※市から直接病院などに請求する場合は不要。

はり・灸・マッサージの施術の療養費について

- はり・灸・マッサージの施術では、慢性病の治療や疲労回復などを目的としたものは対象外で、医師の同意のうえで施術を受けた場合に限られます。

- 療養費に該当する場合、多くは治療院が申請書の提出を行いますので、個別の申請が必要かは治療院にご確認ください。

移送費

入院や転院の際に、被保険者が移動が著しく困難なため、緊急でやむを得ず医師の指示により、治療が可能な病院などに移送された場合、その費用が払い戻されます。

緊急でやむを得ない状況のみが該当なので、通常の通院や転院のときは対象外です。

持ち物

- 資格確認書

- 被保険者名義の口座の口座番号が分かるもの(通帳など)

- 医師の意見書

- 領収書

- 領収明細書(移送ルート・時間、同乗した医師や看護師による医療を受けた場合はその内容を記したもの)

- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

高額療養費

同じ月に受診した病院などに支払った自己負担額が下表の自己負担限度額を上回った場合は、申請により自己負担限度額を超えた金額を払い戻します。 後期高齢者医療制度に加入してから初めて高額療養費の対象となった被保険者に、申請書を郵送しますので、同封の返信用封筒により返送してください。一度申請すると、それ以降は該当になるごとに申請口座に振り込みます。

| 所得区分 | 自己負担割合 | 自己負担限度額 | ||||

| 過去12か月以内に支給が3回目まで | 過去12か月以内で支給が4回目以降 | |||||

| 現役並み所得者3 | 住民税の課税所得金額が690万円以上の被保険者とその世帯員 | 3割 | 252,600円+{(医療費-842,000円)×1%} | 140,100円 | ||

| 現役並み所得者2 | 住民税の課税所得金額が380万円以上の被保険者とその世帯員 | 167,400円+{(医療費-558,000円)×1%} | 93,000円 | |||

| 現役並み所得者1 | 住民税の課税所得金額が145万円以上の被保険者とその世帯員 | 80,100円+{(医療費-267,000円)×1%} | 44,400円 | |||

| 所得区分 | 自己負担割合 | 自己負担限度額 | ||||

| 外来のみ(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||||

|

一般2 |

住民税の課税所得金額が145万円を超えない住民課税世帯の被保険者など | 2割 | 18,000円 |

年間上限額 144,000円 |

過去12か月以内に支給が3回目まで | 過去12か月以内で支給が4回目以降 |

| 57,600円 | 44,400円 | |||||

| 一般1 | 1割 | 18,000円 | ||||

| 低所得2 | 低所得者1以外の世帯全員が住民税非課税の被保険者 | 8,000円 | 24,600円 | |||

| 低所得1 | 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得金額(公的年金は控除額806,700円※で計算)が0円となる被保険者 | 8,000円 | 15,000円 | |||

- 入院時の食事代や差額ベッド代、病衣代などの保険がきかない金額は、この自己負担限度額には含まれません。

- 月の途中(1日生まれの被保険者は除く)で75歳に年齢到達した被保険者は、誕生日前日まで加入の保険と後期高齢者医療制度それぞれで自己負担限度額が2分の1となりますが、これは障害認定により、75歳になる前に後期高齢者医療制度に加入した被保険者には適用されません。

- 自己負担割合が1割の被保険者の年間上限額とは、8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額です。この年間上限額を上回った方は、超えた金額を登録口座に振り込みます。

- 低所得2・1の判定について、国保では世帯主と国保に加入している世帯員のみの状況だけにより判定していましたが、後期高齢者医療制度では同じ世帯にいる全員の状況で判定するため、国保で低所得2・1の判定でも、後期高齢者医療制度では「一般」の判定となる可能性がありますので、ご承知ください。

※令和7年8月1日より、低所得1の所得区分判定における年金収入の基準額が、年金額の改定により、80万円から「806,700円」に引き上げられました。

入院時などの医療費が高額となる場合に、あらかじめ医療費を減額する方法について

マイナ保険証または所得区分(自己負担限度額の適用区分)を併記した資格確認書を医療機関などに提示することにより、保険診療分の金額について自己負担限度額までの支払いとすることができ、入院時食事代の標準負担額も減額できます。

所得区分ごとの入院時の食事代等は、この下表のとおりです。

●マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証を提示して受診する。

マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、所得区分に応じた自己負担限度額までの支払いとなります。

詳しくは、こちらからご確認ください。

●マイナ保険証をお持ちでない方

所得区分(自己負担限度額の適用区分)を併記した資格確認書を提示して受診する。

※併記をご希望される方は申請が必要です。

ただし、所得区分が現役並み所得者3と、一般1・2の方は併記申請の対象外です。

通常の資格確認書の提示で、所得区分に応じた自己負担限度額までの支払いとなります。

さらに低所得2の期間中の過去12か月間で90日を超える入院をした場合は、長期入院該当の認定証を申請することで、申請月の翌月1日から標準負担額をさらに減額できます。長期入院該当の認定証は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず必要です。

持ち物

- 資格確認書

- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

長期入院該当の認定の申請のとき

上記の持ち物に加え、次のものをお持ちください。

- 入院期間が分かる領収書などの確認書類

- 現在交付されている長期入院該当ではない認定証情報が記載された資格確認書(お持ちの方のみ)

これに加え、オンラインによる申請または、郵送による申請も可能ですので、詳しくは、こちらからご確認ください。

所得区分ごとの認定証の種類と入院時の食事代など

| 所得区分 | 標準負担額 | |

| 現役並み所得者3 |

510円 |

指定難病患者 |

| 現役並み所得者2 |

300円 |

|

| 現役並み所得者1 | ||

| 一般2・1 | ||

| 低所得者2 | 過去12か月で90日までの入院 |

240円 |

| 過去12か月で90日を超える入院 (長期入院該当) |

190円 |

|

| 低所得者1 |

110円 |

|

- マイナ保険証の利用登録がお済みの方は、長期入院該当の低所得者2の区分を除き、認定証が申請不要です。

- 現役並み所得者2・1の被保険者は、マイナ保険証や所得区分が併記された資格確認書を提示しなかった場合、現役並み所得者3の自己負担限度額までの支払いが必要です。同様に低所得者2・1が提示しなかった場合、一般の自己負担限度額までの支払いが必要です。いずれの場合でも、後日、それぞれの自己負担限度額を超えた金額は高額療養費として払い戻されます。

| 所得区分 | 医療の必要性の低い者 | 医療の必要性の高い者 | 指定難病患者 | ||||||

| 食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | ||||

| 現役並み所得者3・2・1、一般2・1 | 生活療養 | 370円 | 生活療養 | 370円 |

300円 |

0円 | |||

| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||

|

510円 |

470円 |

510円 |

470円 |

||||||

| 低所得者2 |

240円 |

370円 | 90日迄 |

240円 |

370円 | 90日迄 |

240円 |

0円 | |

| 90日超 |

190円 |

90日超 |

190円 |

||||||

| 低所得者1 |

140円 |

370円 |

110円 |

370円 |

110円 |

0円 | |||

| 老齢福祉年金受給者など |

110円 |

0円 |

110円 |

0円 |

110円 |

0円 | |||

食事標準負担差額

長期入院該当の標準負担額減額認定を受けた場合、認定申請日から申請月の末日までの長期入院非該当の入院時食事代の標準負担額(1食あたり 240円)と、長期入院該当の標準負担額(1食あたり 190円)の差額を払い戻します。

持ち物

- 資格確認書

- 現在交付されている長期入院該当の認定証情報が記載された資格確認書(お持ちの方のみ)

- 領収書

- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

高額医療・高額介護合算療養費

被保険者の世帯で、後期高齢者医療制度と介護保険制度の両方の制度で自己負担額があり、毎年8月から翌年7月までの1年間での自己負担額の合計(高額療養費や高額介護サービス費などの払い戻し分を差し引いたあとの金額)から下表の限度額を差し引いて、500円を上回る場合、申請によりその超えた金額を払い戻します。 該当となる見込みの被保険者には、毎年3月以降に前々年8月から前年7月までについての申請書を郵送しますので、申請してください。

| 所得区分 | 限度額 |

| 現役並み所得者3 | 212万円 |

| 現役並み所得者2 | 141万円 |

| 現役並み所得者1 | 67万円 |

| 一般2・1 | 56万円 |

| 低所得者2 | 31万円 |

| 低所得者1 | 19万円 |

- 所得区分が低所得1の世帯の中に介護サービス利用者が複数いる場合は、医療費は上記の限度額19万円で計算しますが、介護サービス費は低所得2の限度額31万円で計算したそれぞれの金額の合計額を払い戻します。

葬祭費

被保険者がお亡くなりになったとき、葬儀を行った方(喪主)に対し、申請により5万円を支給します。家族葬や故人を偲ぶ会などの弔う行為があれば、支給対象となります。 被保険者がお亡くなりになった場合は、これ以外のお亡くなり後の諸手続きを案内する通知を郵送しますので、その通知が到着後に、原則として死亡届を提出したいずれか(市役所又は浅羽支所)で手続きしてください。

持ち物

- お亡くなりの方の資格確認書(手続き後に返還してください。)

- 葬儀を行った方(喪主)名義の口座の口座番号が分かるもの(通帳など)

- 葬儀を行った方(喪主)、亡くなった方、葬儀を執り行ったこと、葬儀日の情報が分かる書類(会葬礼状、葬儀代請求書・領収書、訃報回覧の写しなど)

注意事項

- 振込先の口座名義人と添付する書類の名前は、必ず一致させてください。添付する書類とは別の方の名義の口座への振り込みを希望するときは、委任状が必要です。

- 故人を偲ぶ行為をしたことが分かる書類がない場合は、行為の内容を記載した申立書の提出により代わりにすることができます。

下記の様式・リンク集も参考としてください。

様式・リンク集

リンク集

75歳に年齢到達して、後期高齢者医療制度に加入したときの注意事項について

様式集

後期高齢者医療療養費支給申請書 (PDFファイル: 61.8KB)

後期高齢者医療移送費支給申請書 (PDFファイル: 57.3KB)

移送に関する医師の意見書 (PDFファイル: 35.9KB)

後期高齢者医療高額療養費支給申請書 (PDFファイル: 53.8KB)

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 (PDFファイル: 55.0KB)

後期高齢者医療 長期入院日数届書 (PDFファイル: 38.2KB)

後期高齢者医療食事療養費差額支給申請書 (PDFファイル: 65.4KB)

後期高齢者医療葬祭費申立書 (PDFファイル: 20.2KB)

様式記入例

後期高齢者医療療養費支給申請書記入例 (PDFファイル: 206.1KB)

後期高齢者医療移送費支給申請書記入例 (PDFファイル: 195.3KB)

後期高齢者医療高額療養費支給申請書記入例 (PDFファイル: 135.9KB)

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書記入例 (PDFファイル: 62.3KB)

後期高齢者医療 長期入院日数届書 届出記入例 (PDFファイル: 98.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

- みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)

-

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

更新日:2026年01月09日